Le déficit commercial tunisien a atteint 8.367,2 millions de dinars à la fin mai 2025. En comparaison, il était de 6.548,6 millions à la même période en 2024, et de 6.561,1 millions en 2023. En deux ans, c’est donc près de 2 milliards de dinars supplémentaires de perte nette pour le pays, dans une conjoncture où chaque millime compte. Mais ce chiffre, à lui seul, ne dit pas tout : il ne s’agit pas seulement d’un indicateur économique inquiétant — il traduit un déséquilibre plus profond, un affaissement de l’appareil productif et l’échec d’une politique économique sans boussole, aggravée par la personnalisation autoritaire du pouvoir.

Que signifie réellement ce déficit ?

La première évidence est que la Tunisie continue de consommer davantage qu’elle ne produit — et qu’elle produit mal. Un déficit commercial, dans une certaine mesure, peut s’expliquer par des choix d’investissement, ou par des contraintes externes passagères. Mais ici, l’augmentation constante du déficit depuis trois ans n’est adossée à aucune stratégie industrielle, aucune montée en gamme des exportations, aucun effort de transformation structurelle. C’est une spirale de dépendance.

Dans le détail, les importations ont crû plus rapidement que les exportations, avec une balance énergétique de -3.918,2 MD) qui continue de plomber les comptes extérieurs. Plus frappant encore, les exportations du secteur agricole — un domaine dans lequel la Tunisie dispose pourtant d’un potentiel réel — ont chuté de -22,6 % en un an. Cela signifie concrètement qu’on importe plus de biens manufacturés, d’énergie, et même de denrées alimentaires, pendant que les produits tunisiens perdent en compétitivité.

En somme, la Tunisie ne vend pas assez, achète trop et n’a ni plan d’industrialisation ni politique commerciale digne de ce nom. Le pays est structurellement déficitaire — et le politique regarde ailleurs.

Et du côté du pouvoir, que dit-on ?

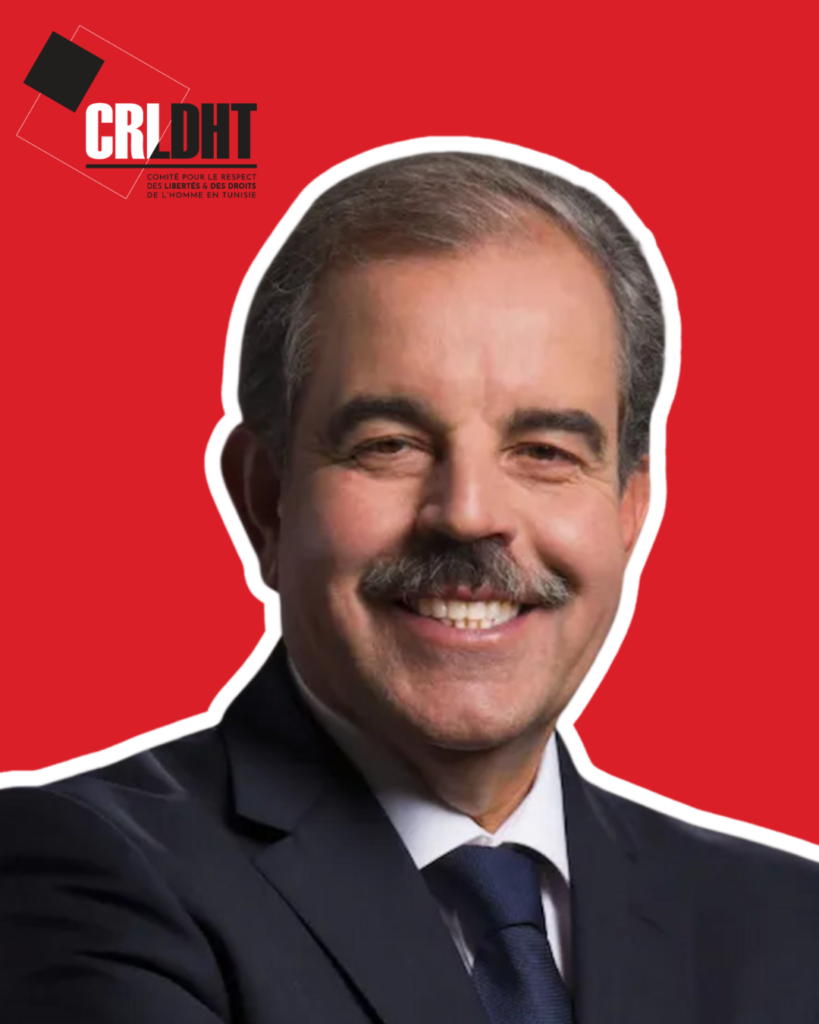

Du côté du pouvoir, le discours reste flou, parfois même incantatoire. Kaïs Saïed, depuis son coup de force de juillet 2021, s’est peu exprimé de manière précise sur les questions économiques. Lorsqu’il en parle, c’est souvent pour désigner des boucs émissaires (les “traîtres”, les “corrompus”, les “spéculateurs”) ou pour mettre en avant des mots d’ordre symboliques — comme le désormais célèbre slogan « البناء والتشييد » (la construction et l’édification), censé incarner une phase de refondation nationale.

Mais ce slogan, martelé dans les discours officiels, entre cruellement en contradiction avec la réalité du terrain : pas de projets structurants, pas d’investissement public massif, pas de vision claire pour relancer le tissu industriel. On parle d’édifier, mais on ne construit rien. On proclame une renaissance, alors que les indicateurs plongent. Le contraste est saisissant : plus le discours se veut mobilisateur, plus les faits révèlent l’inaction, la fragmentation de l’État, et le décrochage économique.

La rhétorique du régime repose sur une promesse implicite : redonner le pouvoir au peuple pour remettre l’économie sur les rails. Mais quatre ans après le virage autoritaire, aucune réforme structurelle n’a été entreprise : ni réforme fiscale, ni réforme de la fonction publique, ni véritable relance de l’investissement public ou privé. Pire encore, les relations avec les bailleurs internationaux sont bloquées. Le FMI reste dans l’impasse et l’État multiplie les appels à la diaspora pour trouver des liquidités. On vend des promesses là où il faudrait produire une vision.

Une crise économique ou une crise de régime ?

On aurait tort de séparer ces chiffres du contexte politique. Le déficit commercial, ici, n’est pas une simple donnée macroéconomique : c’est un révélateur d’un système verrouillé, où les contre-pouvoirs ont été dissous, où le gouvernement est réduit à une administration docile et où les arbitrages économiques se font dans l’opacité. Kaïs Saïed a choisi une gouvernance solitaire, verticale et méfiante vis-à-vis des élites économiques comme des institutions internationales. Mais cette posture produit une paralysie : personne ne décide, personne n’investit, personne n’anticipe.

En vérité, l’État tunisien fonctionne aujourd’hui en mode gestion de crise permanente, sans horizon. L’économie, elle, répond à cette imprévisibilité par une fuite en avant : importations pour satisfaire la demande intérieure, désengagement des secteurs productifs, et marginalisation des petits producteurs qui n’ont plus de soutien public.

Ce que cela annonce

Le creusement du déficit commercial en 2025 représente un régime en crise . Tant que la Tunisie ne retrouvera pas un cadre politique lisible, démocratique et capable de renouer avec des partenaires crédibles, aucune relance économique ne sera possible. La balance commerciale est déséquilibrée parce que le pays l’est aussi. La défiance — des investisseurs, des partenaires, et des citoyens eux-mêmes — se lit dans chaque dinar perdu.