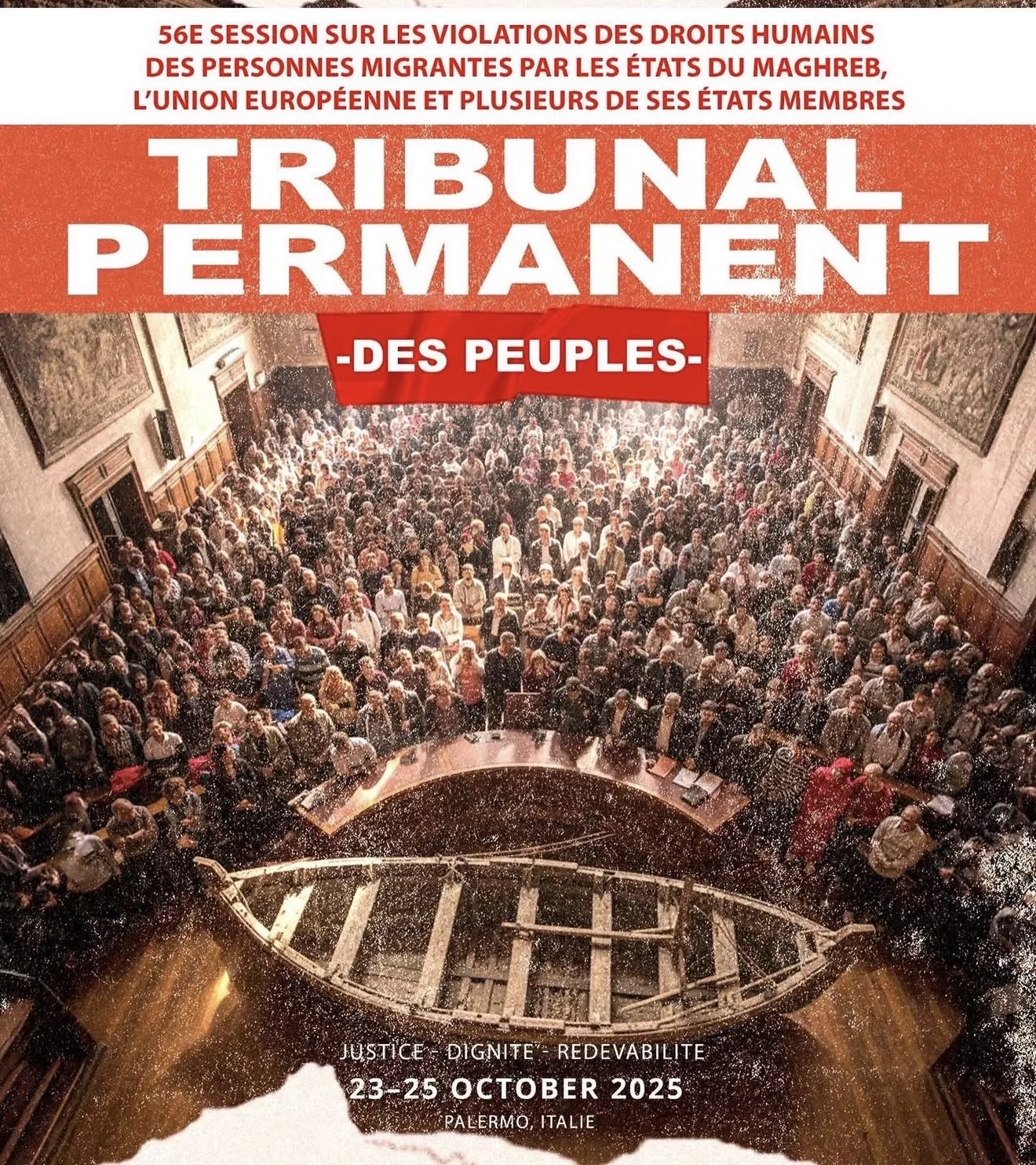

Le Tribunal permanent des peuples (TPP) a tenu sa cinquante-sixième session à Palerme, en Sicile, du 22 au 25 octobre 2025. Il s’agit d’un tribunal symbolique où sont simulés des procès concernant des causes que la société civile du monde entier peut soumettre en le saisissant. Doté d’un greffe permanent et de jurys nommés ad hoc, le Tribunal émet des condamnations et des recommandations à la suite de procédures contradictoires, mais toujours accusatoires.

Composition du jury

Le jury était composé de :

- Mme Sophie Bessis, éminente historienne, élue présidente par les membres du jury,

- Mme Chadia Arab, historienne,

- M. Moro Braulo, journaliste,

- M. Amzat Yabara, historien,

- M. Wahid Ferchichi, doyen de faculté de droit.

Parties au procès

Les requérants dans l’affaire traitée lors de cette session sont 54 associations de défense des droits humains actives sur les deux rives de la Méditerranée, ainsi qu’en Mauritanie, en Belgique et aux Pays-Bas, œuvrant sur les violations liées à la migration dite irrégulière.

Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) était l’une de ces associations.

La représentation des requérants a été assurée par trois avocats : Me Anna Brambilla, Me Zakaria Belahrech et Me Brahim Belghith.

Sur le banc des accusés figuraient :

- les pays du Maghreb : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie ;

- les pays européens : Italie, Espagne, France, Grèce, Allemagne, Malte ;

- l’Union européenne ;

- l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ;

- l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) ;

- ainsi que des organismes et organisations privés agissant comme partenaires de mise en œuvre dans des projets financés par l’UE et ses États membres.

Bien que l’acte d’accusation et les documents versés au dossier aient été signifiés aux défendeurs, ceux-ci ont tous choisi de ne pas comparaître, ni même de mandater des représentants : il n’y avait donc pas d’équipe de défense au procès.

Objet de la session et acte d’accusation

La requête des associations portait sur les violations des droits humains des personnes migrantes, un thème déjà examiné lors de précédentes sessions du Tribunal, mais c’est la première fois que les pays du Sud de la Méditerranée sont mis en cause. Plusieurs faits survenus après la dernière session, en l’occurrence celle de 2020, ont été portés devant le Tribunal.

L’acte d’accusation, rédigé en plus de cent pages, a été présenté lors de la première audience.

S’agissant des faits imputés aux États défendeurs, il énumère les violations réparties en six chapitres selon leur nature :

- Les refoulements de migrants ;

- La non-assistance et les naufrages provoqués ;

- Les détentions arbitraires, la torture et les traitements inhumains ;

- Les discriminations et la criminalisation raciste de la migration ;

- La criminalisation de la solidarité envers les personnes migrantes ;

- L’externalisation des frontières et la délégation illégale de fonctions régaliennes.

Sur le plan du droit, l’acte liste les conventions, traités et instruments internationaux de protection des droits humains ayant fait l’objet de violations graves de la part des défendeurs, avant de demander au Tribunal de condamner ces derniers pour ces manquements et complicités, et de formuler des recommandations précises, notamment à l’intention des pays du Maghreb, afin de remédier aux violations systématiques des droits des migrants.

Les requérants ont également demandé au Tribunal de réitérer ses recommandations adoptées lors de ses précédentes sessions à l’égard des pays et entités européennes, les appelant à réviser tout accord, dispositif ou texte adopté depuis 2020 contraire aux normes mentionnées dans l’acte.

Déroulement des audiences

Après la présentation de l’acte d’accusation le premier jour, se sont succédé devant le Tribunal, selon les axes de l’accusation, différents experts qui ont expliqué les contextes nationaux et internationaux et exposé leurs analyses, leurs recherches et leurs constats de terrain.

Les avocats des requérants ont invité le Tribunal à visionner plusieurs documents et témoignages enregistrés en vidéo, et à entendre des victimes venues déposer des récits poignants, moments d’une intense émotion.

Chaque thème a fait l’objet d’une plaidoirie spécifique pendant deux jours, avant que les trois avocats ne présentent, le troisième jour, leurs plaidoiries finales, exposant les éléments matériels et moraux des violations, les types de responsabilités et les demandes formulées.

L’audience a ensuite été levée pour délibération. Il s’agit ici du dispositif ; le jugement complet sera rendu dans deux mois.

Verdict

Le Tribunal permanent des peuples (TPP), né de la Déclaration universelle des droits des peuples (Alger, 1976), réuni à Palerme du 23 au 25 octobre 2025, dans la continuité de sa mission de conscience universelle,

Après avoir reçu et examiné l’acte d’accusation présenté par 54 organisations représentées par le Forum Social Maghreb, le Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES) et le Forum des Alternatives Maroc (FMAS), portant sur les violations des droits humains des personnes migrantes par les États du Maghreb, l’Union européenne, plusieurs de ses États membres et des organisations internationales ;

Après avoir entendu de nombreux témoins, avocats et experts ayant respectivement subi, documenté ou observé ces violations ;

Et après délibération, déclare ce qui suit :

Fondements juridiques

Le Tribunal se fonde sur :

– la Convention relative à l’esclavage (1926) ;

– la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) ;

– la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (1951) et son Protocole de 1967 ;

– la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1951) ;

– le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ;

– le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ;

– la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) ;

– la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982) ;

– la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) ;

– la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) ;

– la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) ;

– le Statut de la Cour pénale internationale (1998) ;

– la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2010) ;

– la Convention européenne des droits de l’homme (1950) ;

– la Convention de l’OUA sur les réfugiés (1969) ;

– la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981) ;

– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000).

Constatations et condamnations

Convaincu de la gravité des faits relatés dans l’acte d’accusation et confirmés par les témoignages, le Tribunal condamne les violations des droits humains des personnes migrantes, notamment :

– les atteintes graves au droit à la vie, à la liberté, à la sûreté et à la non-discrimination (articles 6, 7, 9 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ;

– la violation de l’interdiction absolue de la torture (article 3 de la Convention contre la torture) ;

– la pratique de la traite des personnes, en violation de la Convention de 1951 pour la répression de la traite et de l’exploitation de la prostitution d’autrui ;

– la violation du principe de non-refoulement (article 33 de la Convention de Genève) ;

– la violation des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982), notamment l’obligation de sauvetage ;

– les exactions sexuelles ;

– la militarisation croissante des frontières et l’usage systématique de la force ;

– la prolifération de centres de transit et de détention, souvent hors cadre légal, transformés en lieux de torture, d’assassinat, de viol et de disparition ;

– la criminalisation des personnes migrantes, poursuivies pour entrée ou séjour dits irréguliers et privées de garanties procédurales ;

– la violation de la Convention sur les disparitions forcées ;

– la criminalisation de la solidarité à travers des poursuites ou pressions visant associations, ONG, avocats, journalistes ou citoyen·nes venant en aide aux personnes migrantes ;

– la diffusion généralisée de discours racistes et xénophobes, y compris par certaines institutions ou personnalités officielles ;

– l’externalisation des frontières de l’Union européenne vers des pays tiers.

Convaincu également que certaines de ces violations peuvent être considérées comme des crimes contre l’humanité,

le Tribunal constate :

– le caractère délibéré et systématique de ces violations, relevant de politiques structurées aux effets prévisibles : morts et disparitions en mer ou dans le désert, détention et traitements inhumains, violences, extorsion, racisme institutionnalisé ;

– l’importance de l’héritage esclavagiste et raciste dans les pays du Maghreb, où ce legs historique légitime encore les violations des droits des personnes migrantes noires.

Le Tribunal tient pour responsables de ces violations :

tous les États maghrébins (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye), l’Union européenne, et certains de ses États membres.

Tout en reconnaissant l’existence de responsabilités individuelles, le Tribunal indique ne pas être en mesure de les établir et retient donc la responsabilité des États et des organisations, communes mais différenciées.

Il constate que les cinq États maghrébins se rendent coupables de pratiques systématiques d’arrestations arbitraires, d’expulsions collectives, de déplacements forcés et de déportations vers des zones désertiques ou des frontières militarisées, exposant délibérément des milliers de personnes à la traite, à la faim, à la soif, à la torture, à la mort ou à la disparition.

Ils ont maintenu ou toléré l’existence de centres de détention illégaux, insalubres et inhumains, où règnent maltraitance, violence sexuelle, privation de liberté sans fondement légal et absence de tout contrôle judiciaire.

Le Tribunal attire l’attention sur la situation particulière de la Libye, marquée depuis 2011 par l’instabilité politique et sécuritaire, ainsi que par la prolifération de groupes armés et de milices ayant fait du trafic et de l’exploitation des migrant·es une source de rente.

Le Tribunal retient également la responsabilité de l’Union européenne, de certains de ses États membres, de ses agences — en particulier Frontex — et de ses prestataires de services. Il constate l’aggravation des violations malgré les précédentes recommandations, notamment du fait de la mise en œuvre de politiques d’externalisation des frontières et d’accords sécuritaires et financiers.

Recommandations et conclusions

Devant cette situation grave, qui sacrifie chaque année la vie et la dignité de milliers de personnes, notamment noires et venues d’Afrique subsaharienne, le Tribunal :

– appelle les organisations concernées à poursuivre la documentation des parcours migratoires, à identifier les personnes disparues et à clarifier les mécanismes répressifs mis en œuvre dans le cadre de la coopération Maghreb–Europe ;

– invite à rendre visibles les violations et à dépasser leur simple dimension statistique ;

– retient la responsabilité directe ou indirecte des États et organisations concernés dans les violations, y compris celles pouvant être qualifiées de crimes contre l’humanité ;

– incite les parties à mener des actions contentieuses et politiques pour mettre fin aux pratiques illégales et inhumaines, obtenir reconnaissance, réparation intégrale et poursuite des responsables.

Enfin, le Tribunal exprime sa reconnaissance envers les témoins et salue leur courage pour avoir rendu visible une réalité trop souvent dissimulée derrière des formules juridiques et des chiffres.