Quelle mouche a piqué les autorités tunisiennes en place pour retirer leur déclaration faite en 2017 au sens de l’article 34.6 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ?

Cette déclaration constitue une acceptation, par un État, de la compétence de la Cour pour statuer sur les allégations de violations des droits de l’homme introduites à son encontre par des personnes ou des associations ayant la qualité d’observateurs auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Il s’agit d’un acquis historique de la révolution tunisienne.

Prétendre répondre à la question du « pourquoi ? » n’est pas tâche aisée, étant donné que la décision n’a pas été motivée et qu’aucun débat public ou sociétal n’a précédé celle-ci, tout comme, d’ailleurs, toutes les décisions du président Kaïs Saïed et de son administration.

La seule certitude est que le président en a décidé ainsi – ce qui ne constitue pas une réponse. En effet, le processus de prise de décision, le « make line » des décisions de ce régime, a toujours pris la forme d’oukases. Ce mode de gouvernance n’est pas étranger à l’ingénierie du pouvoir telle que conçue et consacrée par la Constitution de 2022, rédigée à son seul profit. Le président de la République n’est en effet responsable d’aucun de ses actes et aucun contre-pouvoir efficace susceptible de lui enjoindre de remédier à ses manquements à l’État de droit ou à sa propre Constitution n’étant prévu.

Cette conception du pouvoir rend la motivation des décisions présidentielles sans intérêt pratique ou juridique. L’analyse des motifs de ces décisions relève alors d’un exercice quasi ésotérique. Et même si l’on peut déceler quelques éléments de réponse, les raisons les plus directes ne peuvent être évoquées qu’au conditionnel.

Il faut noter tout d’abord que, dans le principe, la décision est hélas attendue, vu le contexte national (1) et international (2) des droits de l’homme. Mais elle peut aussi être interprétée comme une réaction aux décisions de la Cour (3), au contentieux en cours (4), ou même à venir (5) .

1/ Le contexte national

Depuis son coup d’État du 25 juillet 2021, le président Kaïs Saïed n’a cessé de s’en prendre aux droits de l’homme en Tunisie, surtout après la promulgation de son tristement célèbre décret 117/2021, de rang supra-constitutionnel et qui concentre notamment les pouvoirs exécutif et législatif entre les mains du président au titre de mesures exceptionnelles.

Le président de la République s’est aussi affranchi de l’indépendance de la magistrature par son décret-loi 11/2022, qui a instauré un Conseil supérieur provisoire de la magistrature dépourvue de garanties d’indépendance, le président de l’exécutif nommant les membres directement ou indirectement. Celui-ci a ensuite modifié par le décret-loi 35/2022, qui autorise le président de la République à révoquer tout magistrat sans aucun motif ni procédure disciplinaire préalable.

Les décrets-lois violant les droits de l’homme se sont succédé. Des textes sont venus modifier l’Instance supérieure indépendante des élections, reconvertie tout simplement en instance présidentielle des élections. La loi électorale n’a pas échappé à cette dénaturation. D’ailleurs, les taux d’abstention des électeurs après le 25 juillet 2021 battent de véritables records mondiaux.

Le décret-loi 54/2022 est venu museler les médias, la société civile et les citoyens. La Constitution de 2022 a marqué une nette régression par rapport à celle de 2014. Même ses dispositions relatives aux droits de l’homme et à leur garantie sont restées lettre morte en raison d’une application encore plus liberticide des textes par les autorités en place.

Les institutions onusiennes, qu’il s’agisse du Haut-Commissaire aux droits de l’homme ou des rapporteurs spéciaux, ont maintes fois alerté les autorités tunisiennes et l’opinion publique sur les violations récurrentes et systématiques des droits de l’homme en Tunisie.

Il ne faut pas oublier non plus que ces institutions garantes des droits de l’homme ne s’accordent pas avec la conception populiste des droits de l’homme qu’a Kaïs Saïed, vus comme « une conspiration colonialiste occidentale instrumentalisée ». La Cour est un organe de l’Union africaine, c’est-à-dire une réponse Sud–Sud aux violations des droits de l’homme, qui met en échec le discours du régime, qui veut s’en affranchir.

Considérant ce funeste panorama de la situation des droits de l’homme et l’incarnation de la contre-révolution par le régime en place, une telle procédure de déni des garanties des droits humains de la part d’un pouvoir concentré dans les mains d’une seule personne n’a rien de surprenant. La question serait plutôt : pourquoi maintenant ? Le timing peut s’expliquer par le contexte international.

2/ Le contexte international : faire fi des droits de l’homme

Si le président Kaïs Saïed n’est pas un grand stratège, il fait néanmoins preuve d’un opportunisme tactique assez efficace. Sa décision n’est évidemment pas souveraine, contrairement à ce qu’il prétend. Pour preuve, il ne l’a prise qu’à la faveur d’un contexte international propice.

Il existe des États qui ne peuvent que saluer cette mesure, comme le très influent régime algérien, ou égyptien, ou encore les monarchies du Golfe qui entretiennent une phobie chronique de tout ce qui touche à la démocratie et aux droits de l’homme, et qui ont craint l’effet domino qu’a connu des printemps arabes. Cette décision vient donc les rassurer quant à la nature du régime tunisien – bien que celle-ci ne fasse désormais plus aucun doute.

En revanche, pour les pays qui exercent traditionnellement des pressions en faveur des droits de l’homme, n’ont pas la tête à cela en ce moment. D’une part, les États-Unis ont abandonné, du moins en pratique, le discours en faveur des droits de l’homme et de la démocratie. Kaïs Saïed n’a donc rien à craindre en agissant de la sorte. Peut-être même s’agit-il d’un ballon d’essai destiné à jauger la position de la nouvelle administration américaine en la matière. D’autre part, l’Union européenne et ses États membres n’ont qu’une obsession dans leurs relations avec la Tunisie : stopper l’émigration non réglementaire – quitte à garder un silence complice face aux graves violations perpétrées par le régime Saïed, tant contre les Tunisiens que contre les migrants, en violation flagrante de l’article 2 de l’Accord d’association Union européenne-Tunisie de 1995.

Il est vrai que cette situation perdure au moins depuis la signature du mémorandum de 2022. Mais l’attitude de la nouvelle administration américaine quant à la guerre en Ukraine et aux relations avec l’OTAN a accentué les préoccupations des Européens, désormais préoccupés par des dossiers plus urgents et essentiels liés aux nouvelles dynamiques des relations internationales.

Kaïs Saïed a donc estimé que le moment était opportun pour franchir le Rubicon – d’autant plus que la Cour africaine n’est pas liée aux institutions financières et n’est donc pas nécessaire pour séduire donateurs et bailleurs de fonds, contrairement aux mécanismes des Nations unies. D’ailleurs, Kaïs Saïed s’est contenté de répondre avec légèreté au Haut-Commissaire des droits de l’homme, sans pour autant claquer la porte comme il l’a fait avec la Cour africaine.

3/ La réaction aux décisions de la Cour africaine

Bien que la décision de retrait ne fasse pas directement suite à un arrêt précis, elle témoigne d’un certain malaise, voire d’un ressentiment du régime à l’égard des décisions de la Cour. Le régime en place en Tunisie n’a jamais réagi ni communiqué publiquement sur ces décisions, que ce soit dans les médias ou par un tout autre canal, malgré l’importance des sujets traités.

La Cour, dans sa décision 017/2021, a condamné l’action du président de la République le 25 juillet 2021. Elle s’est imposée ponctuellement comme une cour constitutionnelle, constatant les violations de l’article 80 de la Constitution de 2014, ordonnant le retour à l’ordre constitutionnel et annulant les décrets présidentiels, notamment le décret n°117/2021.

Dans un État de droit, cet arrêt aurait été un coup fatal au coup d’État de Kaïs Saïed, en venant ruiner tout son narratif et ses arguments. C’est la légitimité même de son pouvoir qui s’est trouvée remise en cause.

Dans son arrêt 016/2021, la Cour a ordonné à l’État tunisien d’annuler le décret-loi 11/2022 relatif au Conseil supérieur provisoire de la magistrature — un autre coup dur pour le régime qui n’a pas réagi.

Les décisions de mesures provisoires ont aussi constitué un revers pour le pouvoir, comme dans l’affaire 008/2023 concernant les détenus politiques, dans laquelle le chargé du contentieux de l’État a échoué à convaincre la Cour du fait que ces détenus avaient bénéficié de leurs droits les plus fondamentaux à un procès équitable.

La Cour a également enjoint l’État tunisien de suspendre l’application du décret-loi 35/2022 et du décret de révocation de 54 magistrats à titre de mesure provisoire dans l’affaire 008/2024.

Les condamnations et mesures provisoires décidées par la Cour semblent être à l’origine du retrait des autorités tunisiennes, qui attendaient simplement le moment opportun pour l’acter — d’autant que plusieurs contentieux conséquents demeurent en cours.

4/ Le contentieux en cours

Un nombre conséquent d’affaires pendantes portant sur des violations des droits de l’homme survenues avant et après le 25 juillet 2021 est toujours devant la Cour, en attente de délibération ou de clôture de la phase écrite.

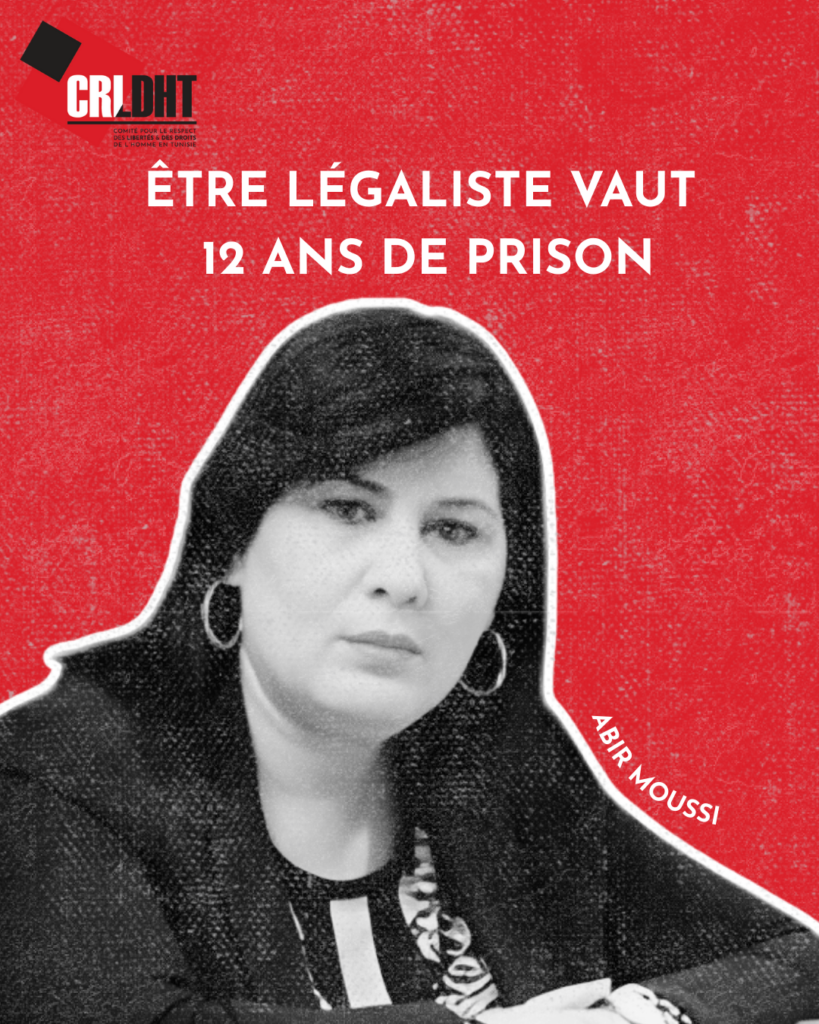

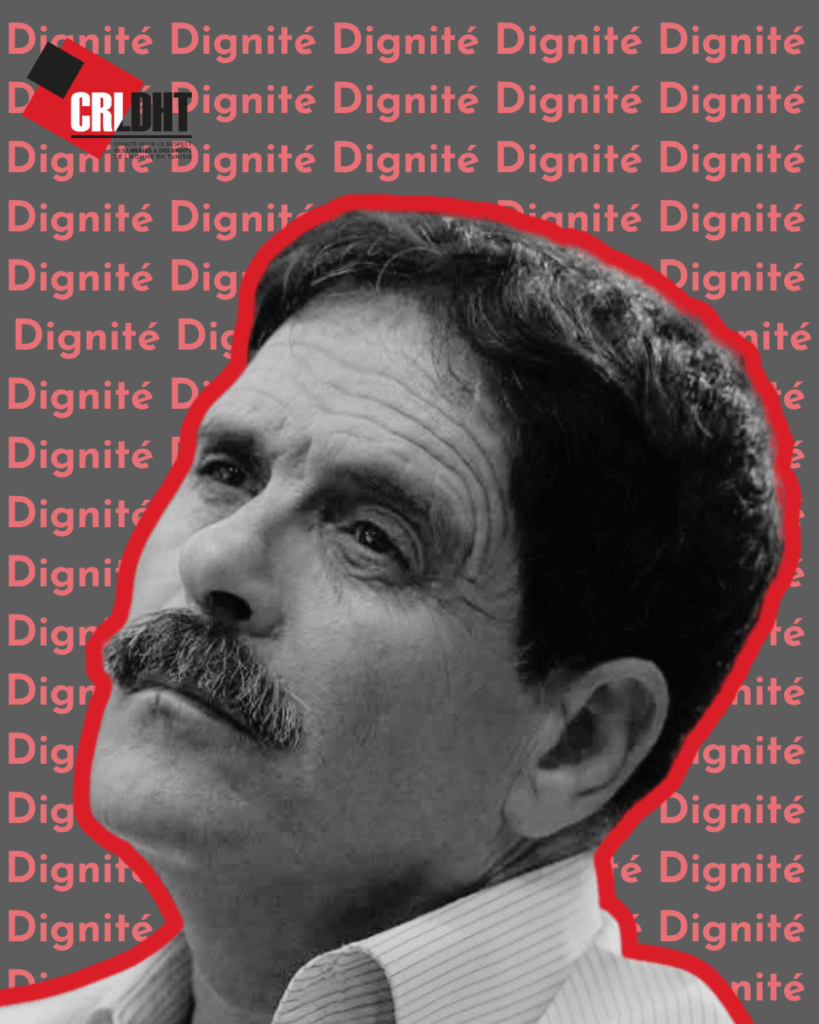

On peut citer, entre autres, l’affaire des détenus politiques, la contestation des décrets-lois 11/2022, 54/2022 et 35/2022, ou encore les élections législatives de 2022 — qui font l’objet d’au moins trois affaires — ainsi que le texte incriminant l’adultère.

Une demande pendante d’ordonnance sur l’exécution de l’arrêt 017/2021 pourrait également expliquer ce retrait. En effet, si la Cour constate que l’État refuse d’obtempérer à sa décision, elle peut en référer à l’Union africaine dont le règlement intérieur prévoit la suspension de tout membre ayant connu un changement inconstitutionnel de pouvoir.

Dans ce cas, la marge d’appréciation de l’Union africaine serait limitée, puisque c’est la Cour elle-même qui a qualifié le coup d’État de M. Kaïs Saïed d’inconstitutionnel.

Heureusement, la décision du président Saïed de mettre fin à « l’hémorragie » des condamnations de la Cour n’a aucun effet sur les affaires actuellement ouvertes, qui doivent suivre leur cours normal. Mais la propagande populiste du régime cherchera sans doute à minimiser l’importance des décisions à venir, en arguant qu’elles n’ont plus d’effet juridique en raison du retrait. Et même si la preuve du contraire est facile à faire, le régime prétendra que ces décisions relèvent de représailles.

5/ Le futur contentieux

La décision de retrait n’est pas exécutoire instantanément : elle ne prend effet qu’un an après sa notification à la Cour par le président de l’Union africaine, conformément au principe de parallélisme des formes, soit en mars 2026. Ce délai n’est pas prévu dans le Protocole de la Cour qui ne traite d’ailleurs pas explicitement du retrait de la déclaration prévue à son article 34.6. Il s’agit donc d’une règle prétorienne.

Aussi, confrontée à une contestation de sa compétence temporelle en raison du retrait d’un État, la Cour a été amenée à trancher : elle a fondé sa solution sur la Convention de Vienne sur le droit des traités pour confirmer ce délai d’un an.

L’opportunité de saisir la Cour demeure donc valable durant cette période. C’est pourquoi le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie a appelé et incité les victimes de violations des droits de l’homme à continuer à soumettre le plus grand nombre de cas possible à la Cour, dans l’espoir d’un retour rapide de l’État tunisien à cet instrument garantissant, au moins en principe, une reconnaissance effective des violations des droits humains.