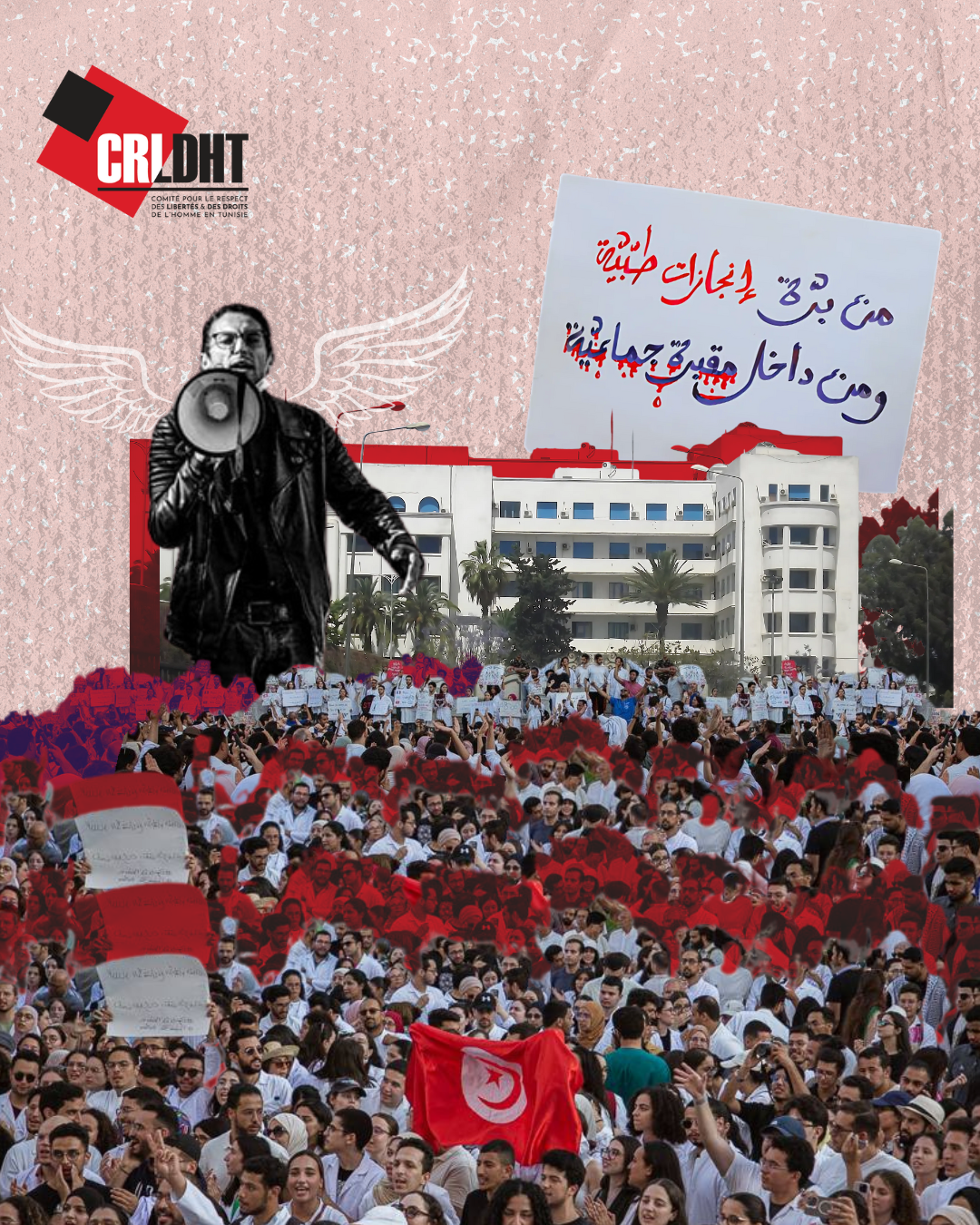

Une fois de plus, un pan entier de la jeunesse tunisienne se lève pour revendiquer des droits élémentaires, et une fois de plus, l’État réprime. Après les enseignants-chercheurs, les magistrats, les journalistes, c’est aujourd’hui la jeune génération médicale qui est à son tour broyée entre mépris institutionnel, techniques dilatoires et rhétorique patriotique creuse. Hier, le 1er juillet, une nouvelle grève menée par l’Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins (OTJM) s’est tenue, dans un climat social de plus en plus délétère et face à un gouvernement qui, plutôt que d’écouter, préfère diviser, détourner et menacer.

Chronologie d’un mouvement ignoré

Depuis plusieurs mois, les jeunes médecins multiplient les signaux d’alarme. Ces professionnels en formation, qui travaillent jusqu’à 120 heures par semaine pour une rémunération dérisoire, alertent sur la précarité de leur condition. Sans logement stable, déplacés d’une région à l’autre tous les six mois, contraints d’assumer à leurs frais la participation à des colloques scientifiques, ils dénoncent une situation devenue intenable.

Face au silence du ministère de la Santé, l’OTJM a entamé une série de grèves et de mobilisations : le 21 avril, puis le 2 mai, avec à chaque fois des rassemblements et des appels au dialogue. En vain. Du 10 au 15 juin, les jeunes médecins durcissent le ton avec une grève de cinq jours accompagnée d’une cinquième campagne de boycott du processus de choix des centres de stages médicaux. Là encore, l’État reste sourd. Pis, en réponse à cette cinquième vague de boycott, la tutelle fragmente l’opération en 40 lieux différents, une tactique visant à diviser le mouvement et à désorganiser les rangs.

Une réponse d’État entre langue de bois et menaces

Comment l’appareil d’État a-t-il réagi ? Officiellement, la réponse des autorités fut aussi désincarnée qu’inefficace. À coups de communiqués sur les réseaux sociaux, le ministère de la Santé a invité les jeunes médecins à « rejoindre leurs postes » en invoquant une légalité douteuse, préférant violer la hiérarchie des normes plutôt que d’ouvrir un dialogue. Des déclarations froides ont tenté de présenter l’octroi de la couverture sociale — un droit fondamental — comme une victoire gouvernementale. Une posture qui souligne à quel point les responsables ont cherché à donner une illusion de progrès, sans jamais construire une stratégie cohérente de sortie de crise.

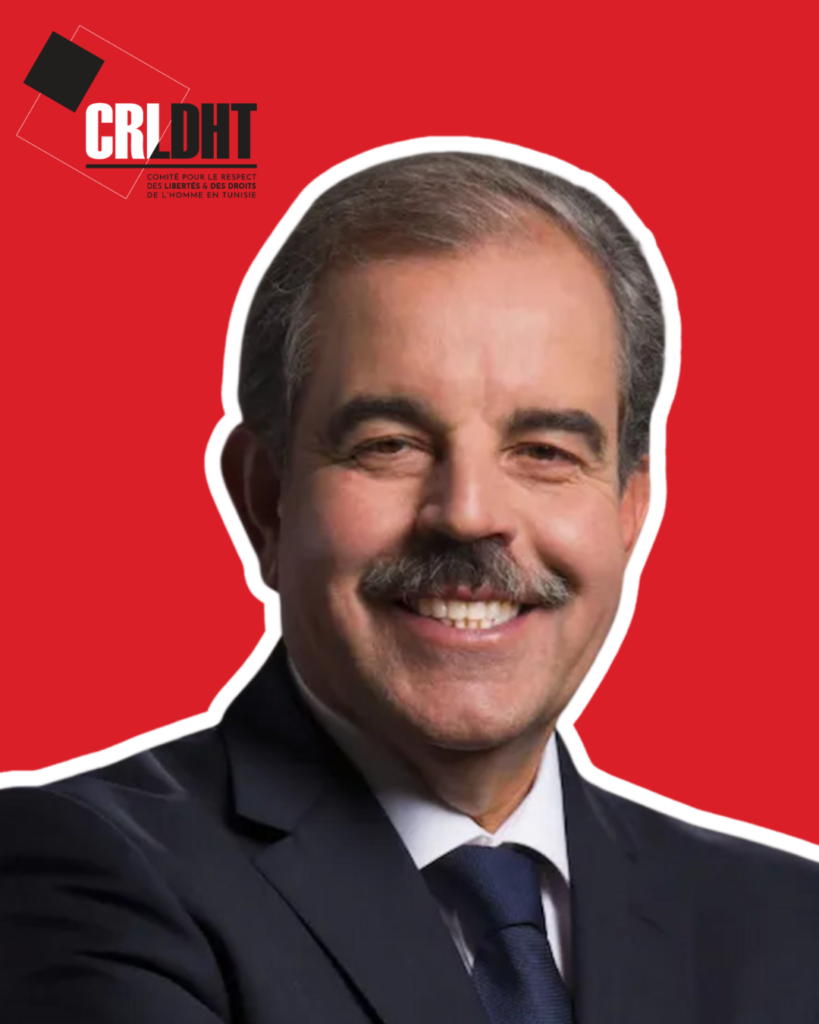

Le 30 juin, une rencontre est finalement organisée entre l’OTJM et une délégation menée par le ministre des Affaires sociales, Mustapha Ferjani, mandaté par la cheffe du gouvernement. L’attente d’un dialogue véritable s’effondre rapidement. Le ministre admet sans détour qu’il n’a consulté les revendications des jeunes médecins « que quelques minutes avant la réunion ». Plus grave encore, les membres de l’OTJM rapportent avoir été menacés de poursuites judiciaires en cas de poursuite du mouvement — un parallèle étant même fait avec les sanctions visant l’Association des Magistrats Tunisiens. « Je n’ai pas menacé, j’ai agi », déclare le ministre, dans une formule révélatrice de la brutalité du rapport à la contestation sociale.

Et le président, que dit-il ?

Dans ce contexte explosif, le président de la République Kaïs Saïed reçoit le ministre de la Santé le 1er juillet. Son discours, fidèle à son style lyrique et moralisateur, esquive les demandes concrètes et s’enferme dans une rhétorique nationaliste. Il rappelle « la grandeur de l’école médicale tunisienne », se félicite de la présence des médecins tunisiens à l’étranger et évoque, dans une envolée surréaliste, le rôle historique de figures médicales de la lutte anticoloniale comme Habib Thameur ou Ahmed Ben Milad.

Sans jamais nommer explicitement les grévistes ni leurs revendications, il affirme vouloir « reconstruire la santé publique » tout en soulignant que « la Tunisie prête ses compétences au monde » — une façon à peine dissimulée de légitimer la fuite des cerveaux. Le chef de l’État promet une « nouvelle architecture juridique » pour protéger les soignants, sans annoncer ni échéancier, ni mesures concrètes, ni dialogue prévu avec les grévistes.

Une répression feutrée, une fuite organisée

Au-delà des éléments de langage, la ligne gouvernementale s’éclaircit : l’État ne négocie pas, il divise. Il ne répond pas aux revendications, il les déplace ou les dilue. Il ne protège pas ses jeunes soignants, il les pousse à l’exil. Les propos du ministre des Affaires sociales, reconnaissant que l’émigration des jeunes médecins est « bénéfique économiquement », sonnent comme un aveu : plutôt que d’investir dans un système de santé robuste, la Tunisie préfère externaliser son avenir sanitaire.

L’État va plus loin encore : il assume désormais une logique de remplacement. Le ministre de la Santé, dans une déclaration récente, a affirmé que la fuite des médecins tunisiens n’était pas une menace pour l’État, mais une opportunité d’entrée de devises. Il a même évoqué, sans ambages, la possibilité de faire venir des médecins de Chine ou de Hongrie pour combler les vides. Une telle posture révèle une vision utilitariste et profondément déshumanisante de la politique publique, où le départ de citoyens hautement qualifiés devient un gain comptable, et leur remplacement, une opération logistique sans égard ni pour la qualité des soins, ni pour l’identité du corps médical, ni pour la justice sociale.

Pendant ce temps, les hôpitaux publics se vident. La pénurie de médecins s’aggrave. Les patient·es des régions intérieures, premières victimes du manque de personnel, se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et les jeunes médecins, dont l’attachement au pays est aussi profond que leur colère, s’épuisent à crier dans le vide.

Conclusion : vers un point de non-retour ?

Le mépris institutionnel affiché face aux jeunes médecins n’est pas une simple crise sectorielle. Il incarne un mode de gouvernance autoritaire et sourd, où la menace remplace le dialogue, et où la fuite est plus encouragée que l’ancrage. Le danger est double : l’appauvrissement de notre système de santé et le découragement d’une génération entière, qui ne demande ni faveurs ni privilèges, mais simplement le respect de sa dignité.

Le 1er juillet, devant le théâtre municipal de Tunis, ils étaient nombreux à se rassembler. Étudiant·es, militant·es, citoyen·nes ordinaires, venu·es dire que cette cause n’est pas celle des jeunes médecins seulement. C’est celle de toute une société qui refuse de voir ses enfants humiliés, ses hôpitaux désertés, et son avenir sacrifié sur l’autel du mépris.

Nous exprimons notre solidarité pleine et entière avec le mouvement des jeunes médecins tunisiens, en lutte non seulement pour leurs droits professionnels mais aussi pour la sauvegarde d’un système de santé publique en péril. Leur combat dépasse largement les murs des hôpitaux : il incarne la dignité d’une jeunesse formée avec excellence, exploitée sans vergogne et méprisée par des autorités sourdes à la souffrance sociale. Face à une répression insidieuse, à des menaces à peine voilées, à un cynisme d’État qui érige l’exil en politique sanitaire, nous saluons leur courage, leur persévérance et leur attachement à la justice. Refuser le silence, exiger un avenir digne, dénoncer les logiques d’abandon et de division : voilà un acte de résistance qui nous engage tou·tes. Leur voix porte celles de milliers d’autres jeunes précarisé·es, marginalisé·es, invisibilisé·es. C’est pourquoi leur cause est aussi la nôtre.