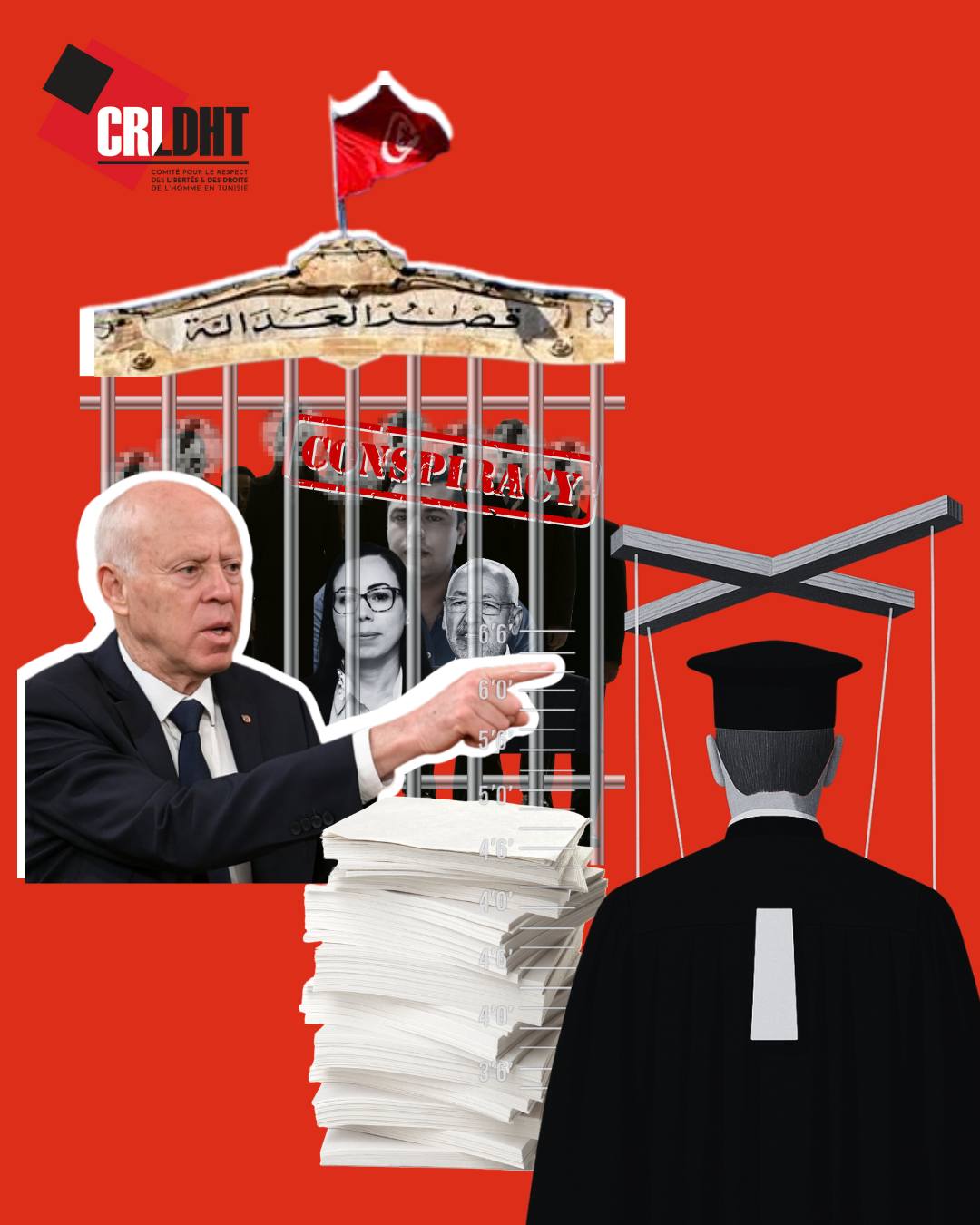

Dans une atmosphère de plus en plus pesante et autoritaire, la Tunisie a franchi un nouveau cap dans l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Le 8 juillet 2025, la chambre criminelle du pole anti-terrorisme du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’État 2 ». Les peines sont lourdes, les procédures contestées, les motivations politiques évidentes.

Des condamnations massives sur fond d‘absence de preuves

Parmi les principaux condamnés figure Rached Ghannouchi, ancien président du Parlement dissous et chef historique du mouvement Ennahdha, condamné à 14 ans de prison. Détenu depuis le 17 avril 2023, il a refusé de comparaître devant une juridiction qu’il qualifie de « théâtre judiciaire », dénonçant un procès inéquitable et politique. Cette nouvelle condamnation s’ajoute à plusieurs peines déjà prononcées à son encontre, notamment 22 ans de prison dans l’affaire dite “Instalingo” et 1 an et demi pour des propos qualifiés d’« incitation à la haine » dans ce que la presse a surnommé l’affaire du « tağūt ». Âgé de plus de 84 ans, Rached Ghannouchi voit son état de santé se détériorer gravement en détention, sans accès aux soins médicaux nécessaires, dans des conditions incompatibles avec son âge et sa situation médicale.

Six autres accusés présents à distance depuis leurs lieux d’incarcération, ont écopé de 12 ans d’emprisonnement chacun : Habib Ellouze (ancien député Ennahdha), Rayen Hamzaoui (maire de la municipalité d’Ezzahra, ancien Nidaa Tounes), Mehrez Zouari (ancien chef des services spéciaux au ministère de l’Intérieur), Abdelkarim Labidi (ancien chef de la sécurité de l’aéroport de Carthage), Kamel Bedoui (ancien officier de l’armée) et Fethi Beldi (ancien fonctionnaire du ministère de l’Intérieur)

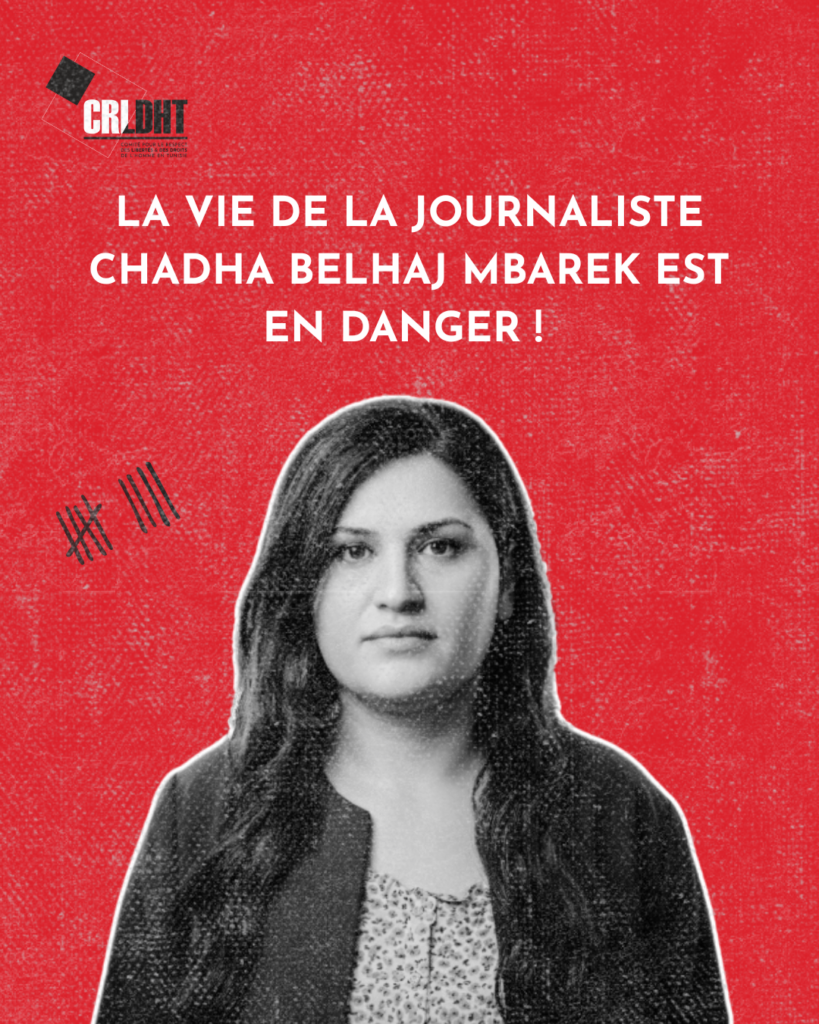

Mais ce sont les peines par contumace qui marquent un tournant spectaculaire : 35 ans de prison avec exécution immédiate contre treize figures, dont Nadia Akacha (ancienne cheffe du cabinet présidentiel), Chahrazed Akacha (journaliste), Mouadh Ghannouchi (fils de Rached Ghannouchi) , Lotfi Zitoun (ancien ministre, ancien membre d’Ennahdha) , Maher Zid ( ancien député), Rafik Bouchlaka (ancien ministre Ennahdha), Kamel Guizani (ancien ambassadeur, ancien chef de la sécurité nationale) et d’autres. Une liste hétérogène, rassemblant islamistes, technocrates, proches du président et anciens alliés devenus dissidents.

Des accusations graves … mais sans fondement tangible

L’acte d’accusation repose sur des charges particulièrement lourdes : complot contre la sécurité de l’État, entente terroriste, recrutement en vue d’actes violents, tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, entre autres.

Mais l’ensemble du dossier repose exclusivement sur les déclarations de deux témoins anonymes, surnommés « X » et « Chekib », dont les témoignages sont à la fois contradictoires, rétractés partiellement, et non corroborés par des preuves matérielles

Aucune écoute téléphonique, aucun plan saisi, aucune arme, aucune preuve de blanchiment ou de coordination logistique n’a été présentée. Pire encore : certains accusés ont été poursuivis simplement parce que leur numéro de téléphone figurait dans le répertoire d’un co-accusé.

Violation systématique des standards d’un procès équitable

De nombreuses voix, dont les avocats de la défense, dénoncent un procès inéquitable :

- Audiences tenues à distance, sans possibilité de confrontation directe.

- Refus du droit à un procès public.

- Impossibilité pour les avocats de plaider pleinement.

- Recours à des témoins anonymes non interrogés par la défense, en violation de l’article 14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et de l’article.7 de la Charte africaine des droits de l‘homme et des peuples .

Ces pratiques compromettent gravement l’indépendance judiciaire. Le système judiciaire tunisien, mis au pas depuis le 25 juillet 2021 par des purges successives, agit désormais comme un prolongement de l’exécutif.

Un outil de répression politique généralisée

L’affaire du Complot 2 n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une longue série de poursuites à l’encontre des opposants et figures critiques tels :

- Ali Larayedh : 34 ans de prison.

- Khayem Turki : 48 ans.

- Kamel Letaief : 66 ans.

- Noureddine Bhiri : 43 ans

Le système Kaies Saied fabrique une logique de culpabilité collective, étendant la suspicion à toute personne ayant eu un rôle politique entre 2011 et 2019. Une stratégie de criminalisation du passé démocratique, visant à légitimer le présent autoritaire.

Un climat de répression et de désespoir

Cette affaire éclaire une stratégie bien huilée : élargir le spectre de la répression pour désorienter, fragmenter et intimider l’opposition. Y compris dans ses propres rangs : l’inclusion de Nadia Akacha, pourtant architecte de l’ascension de Kaïs Saïed, montre que personne n’est à l’abri. Le message est clair : la fidélité ne protège pas du bannissement.

Les réactions ont été nombreuses :

- La défense de Rached Ghannouchi dénonce un jugement rendu sans audience régulière ni possibilité de plaider.

- La coalition du Front du Salut parle de « mascarade judiciaire ».

- Plusieurs ONG internationales et juristes indépendants s’inquiètent de la normalisation des procès d’exception et de l’effondrement des garanties fondamentales en Tunisie.

Le procès du « complot 2 » marque une nouvelle étape dans la dérive du pouvoir tunisien. Il ne s’agit pas d’un combat contre le terrorisme, mais d’un procès politique d’exclusion, visant à effacer une décennie de pluralisme et à clore définitivement la parenthèse démocratique ouverte en 2011.

Le silence international face à cette normalisation de la répression ne peut que renforcer l’impunité d’un pouvoir qui fait de la peur, du soupçon et de l’arbitraire les piliers de sa gouvernance.

Ceux qui croyaient enterrer des idées avec des condamnations pourraient bien voir, une fois encore, la résistance renaître sous d’autres formes.

Face à la gravité des violations constatées dans le cadre de l’affaire dite du « Complot contre la sûreté de l’État 2 », le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) appelle à :

- Annuler les jugements rendus au mépris des garanties fondamentales, en particulier le droit à un procès équitable, au contradictoire et à la défense.

- Procéder à la libération immédiate de toutes les personnes détenues pour leurs opinions ou engagements politiques, en priorité celles exposées à des risques de santé du fait de leur âge ou de leur état.

- Mettre un terme à l’instrumentalisation des lois antiterroristes, détournées de leur objet pour réprimer les opposants, intimider la société civile et neutraliser le débat public

- Renforcer les réseaux de solidarité avec les familles de détenus, les avocats ciblés et les organisations civiles harcelées, afin de préserver un espace civil aujourd’hui menacé d’effondrement