Ce que la Tunisie a connu le 6 octobre 2024 ne peut être qualifié d’élection au sens des standards internationaux relatifs aux droits politiques. Il s’est agi d’une séquence politique gravement attentatoire à l’essence même de la souveraineté populaire : une mise en scène électorale dénuée de tout pluralisme réel, de toute compétition loyale et de toute garantie effective du droit de se porter candidat. Une cérémonie morbide pour la République, au cours de laquelle les principes fondamentaux du droit électoral ont été trahis et avec eux l’idéal d’une citoyenneté active.

Dix mois plus tard, le constat est alarmant : aucun bilan, aucune reconnaissance des violations systémiques, aucun débat public, ni de la part des autorités ni de celle des partis ou des organisations politiques et sociales. Ce silence constitue une seconde violence : il efface les victimes, banalise l’abus et prépare la répétition de l’arbitraire.

Ce scrutin ne fut rien d’autre qu’un simulacre, destiné à reconduire Kaïs Saïed sans concurrence réelle. Une entreprise méthodique d’exclusion, d’intimidation et de répression a permis de verrouiller l’ensemble du processus et de neutraliser les candidatures sérieuses, crédibles ou simplement indépendantes.

Le processus électoral de 2024 parachève un cycle de régression démocratique engagé depuis le 25 juillet 2021. Il a consolidé un système fondé sur la concentration du pouvoir, la restriction des libertés et la neutralisation des contre-pouvoirs. L’élection devient alors un instrument de légitimation autoritaire, vidé de sa fonction démocratique.

Si la répression a été l’outil principal — emprisonnements arbitraires, censure, harcèlement judiciaire — elle n’explique pas à elle seule l’absence de mobilisation ou l’effondrement des solidarités. Le recul des libertés est aussi le fruit de la fragmentation politique, de l’épuisement militant et de l’absence d’un projet commun pour défendre les droits et les institutions.

Les facteurs explicatifs sont nombreux : divisions structurelles, défiance entre acteurs, exil forcé de défenseurs des droits, isolement des détenus, peur d’une justice instrumentalisée. Mais il est essentiel de reconnaître que l’essor autoritaire n’est pas seulement imposé d’en haut : il prospère aussi sur le vide laissé par une opposition désunie et désarmée.

Le droit de participer aux affaires publiques, garanti par l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a été gravement violé. Le droit d’être éligible, de voter librement, de concourir sans discrimination ni obstacles abusifs a été vidé de tout contenu effectif.

Un scrutin confisqué, des candidatures neutralisées

Les faits sont clairs. Des dizaines de candidats ont été empêchés de se présenter, soit par des moyens juridiques, administratifs ou policiers. Des opposants ont été incarcérés, des partis exclus, des décisions de justice ignorées, des campagnes d’intimidation orchestrées. L’égalité entre les candidats, la liberté d’expression et le droit à un recours effectif ont été systématiquement bafoués.

Les conditions imposées par le pouvoir étaient discriminatoires et inapplicables : obligation de retirer personnellement le formulaire de parrainage, y compris depuis une prison ; exclusion des binationaux ; absence de recours efficaces ; contrôle total des médias ; harcèlement sécuritaire des équipes de campagne. Les formulaires ont été distribués de manière opaque ; les parrainages, rendus presque impossibles à obtenir.

Au final, seuls quelques candidats ont été autorisés à concourir, sans réseau, sans visibilité. La majorité des figures politiques représentatives ont été disqualifiées, neutralisées ou découragées. Le résultat du scrutin n’a été que la confirmation formelle d’un pouvoir sans rivaux, dans un climat de peur, de silence et de résignation.

Parmi les figures empêchées ou évincées :

- Ghazi Chaouachi, emprisonné depuis février 2023, n’a pas pu déposer sa candidature, l’administration refusant de reconnaître son mandat depuis la prison et lui interdisant l’accès aux formulaires nécessaires.

- Abir Moussi, en détention depuis octobre 2023, a été déclarée inéligible alors même qu’aucune décision judiciaire ne lui retirait ses droits civiques et politiques.

- Abdellatif Mekki, condamné à huit mois de prison avec inéligibilité à vie à la veille de la clôture des candidatures, a vu son droit de se présenter supprimé sans jugement définitif.

- Imed Daïmi, disqualifié au motif d’une prétendue double nationalité, a vu sa réintégration ordonnée par la justice bloquée par l’administration.

- Alaya Zammel, candidat indépendant officiellement validé, a été incarcéré aussitôt après l’acceptation de sa candidature et accablé de dizaines de procédures judiciaires dans différentes juridictions du pays.

- Lotfi Mraihi, arrêté pour des accusations de blanchiment d’argent, a été écarté du scrutin en pleine période de dépôt des candidatures.

- Mondher Zenaïdi, bien que réintégré par un jugement u Tribunal administratif, a été empêché de se présenter, l’administration refusant d’exécuter la décision.

- Safi Saïd, empêché d’obtenir les documents exigés, a été disqualifié sans motif officiel clair.

- Kamel Akrout, ancien conseiller à la sécurité nationale, a été écarté faute de délivrance de la carte n°3, document devenu l’arme administrative par excellence de l’exclusion.

- Mourad Massoudi, magistrat et opposant, a été condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’une inéligibilité, l’empêchant de poursuivre son projet de candidature.

- Nizar Chaari, ancien député et président de parti, a été condamné à huit mois de prison, exclu par une procédure expéditive.

- Leïla Hammami, universitaire, a vu sa candidature rejetée en raison d’une condamnation judiciaire prononcée en urgence pour une affaire sans lien avec les élections.

- Oulfa Hamdi, cheffe de parti, a été écartée en vertu d’une modification tardive de la loi électorale portant l’âge minimal à 40 ans, alors qu’elle remplissait tous les autres critères.

- Karim Gharbi, artiste engagé, a été condamné à une lourde peine de prison, écarté pour « trouble à l’ordre public » sans fondement électoral.

- Monther Tlili, candidat issu de la société civile, a été empêché administrativement de réunir les documents exigés malgré plusieurs tentatives.

Ne pas laisser le silence gagner

L’élection présidentielle d’octobre 2024 marque une rupture définitive avec le pluralisme. En moins de trois ans, la Tunisie est passée d’un régime multipartite à un régime personnel, centralisé, autoritaire. Cette élection truquée n’est pas une anomalie : elle est le fruit logique d’un projet de pouvoir sans partage.

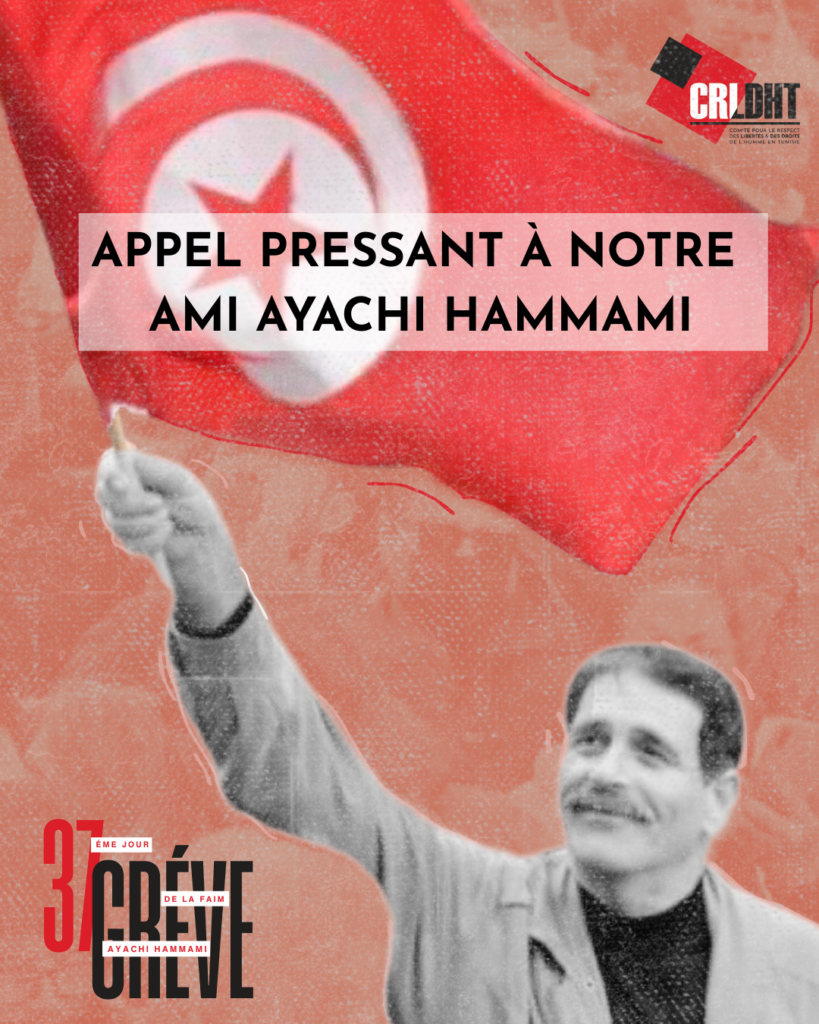

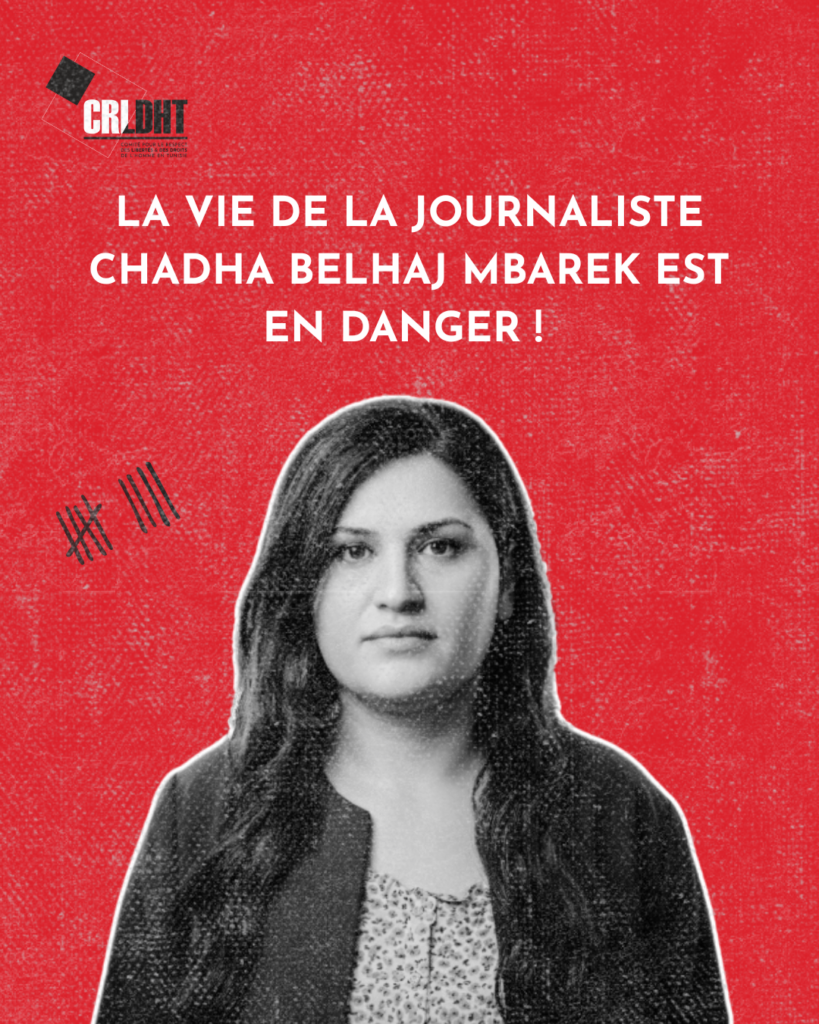

Face à cette régression brutale, il est impératif de se souvenir des exclusions, de les documenter, de les dénoncer et d’y opposer une résistance civique, juridique, politique et internationale. L’histoire retiendra que des hommes et des femmes ont voulu être candidats, et qu’un régime les en a empêchés. Ce refus de l’oubli est un acte de mémoire, mais aussi un geste de combat.

Dénoncer cette réalité, nommer les violations, exiger des réparations et reposer les bases d’une souveraineté populaire effective est une exigence minimale de toute démarche de justice. Car la mémoire des violations est un préalable indispensable à toute reconstruction. Refuser d’oublier, c’est refuser la légitimation du fait accompli.

Le scrutin du 6 octobre 2024 ne doit pas être une parenthèse honteuse, mais un signal d’alarme. Il rappelle qu’en l’absence de vigilance, de solidarité et d’engagement collectif, les droits peuvent être détruits en silence. Il appelle à reconstruire les conditions de l’engagement civique, à réaffirmer la centralité du droit, à défendre la démocratie comme droit fondamental.

La parole, la justice et la mobilisation sont les premiers outils de cette reconquête. Le combat pour une démocratie réelle, inclusive, fondée sur la souveraineté populaire, commence ici.