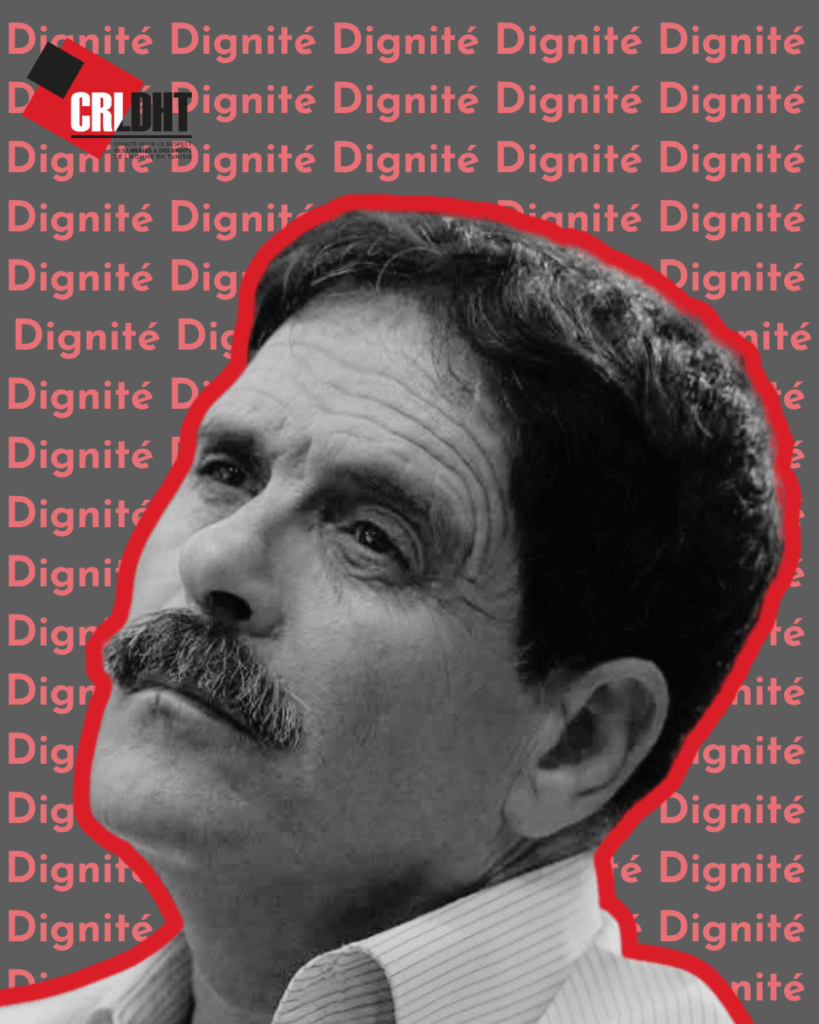

Un journaliste sous pression politique permanente

Mohamed Boughaleb n’est ni le premier, ni le dernier à subir les représailles d’un pouvoir qui a fait de la répression des voix critiques un mode de gouvernance. Journaliste reconnu pour son indépendance de ton, son humour caustique et ses interventions sans concession, il est devenu l’une des figures symboliques de la résistance médiatique face au régime autoritaire de Kaïs Saïed.

Après avoir été condamné à huit mois de prison en 2024 à la suite d’une plainte déposée par une le ministre des Affaires religieuses — une affaire montée de toutes pièces sur la base d’une capture d’écran non authentifiée — Mohamed Boughaleb a purgé sa peine. Mais loin d’être acquitté ou réhabilité, il est aussitôt resté la cible d’une nouvelle machination judiciaire.

Dans cette seconde affaire, toujours pendante, il est accusé d’avoir insulté une professeure universitaire sur Facebook, via un post attribué à un compte qui, selon ses avocats, ne lui appartient pas. Aucune expertise numérique n’a été diligentée malgré les demandes de la défense. Aucune vérification sérieuse n’a été faite sur l’origine du post incriminé. Et pourtant, les poursuites ont été maintenues et renvoyées devant une chambre criminelle comme si les faits en question relevaient d’une infraction grave à l’ordre public.

Mohamed Boughaleb est ainsi maintenu dans un état de vulnérabilité permanente, exposé à une condamnation lourde sur la seule base de présomptions infondées — pour avoir, en réalité, persisté à exercer son métier avec courage et sincérité.

Cette pression judiciaire se double d’un épuisement physique. Son état de santé s’est fortement dégradé depuis sa première incarcération : Mohamed Boughaleb souffre de plusieurs affections chroniques dont le diabète, l’hypertension artérielle et des troubles de la prostate. À cela s’ajoutent une dégradation de la vue et de l’audition, des douleurs persistantes et une grande fatigue nerveuse. Bien qu’en liberté, il continue de subir les séquelles d’une détention inhumaine et l’absence de soins adéquats à laquelle il a été confronté. Cet aspect rend d’autant plus inacceptable la poursuite de la procédure à son encontre : il s’agit d’un harcèlement judiciaire d’autant plus cruel qu’il s’exerce sur un homme affaibli, ciblé pour ses idées.

Le décret-loi 2022-54 : un instrument de répression systématique

Ce harcèlement judiciaire repose sur l’article 24 du décret-loi n°2022-54 sur la cybercriminalité adoptée en septembre 2022. Derrière des formulations floues et alarmistes — lutte contre les « fausses nouvelles », « rumeurs », « propos diffamatoires » — ce texte constitue une arme redoutable contre la liberté d’expression.

Depuis sa promulgation, ce décret-loi a servi à poursuivre arbitrairement des dizaines de journalistes, avocat·es, universitaires, blogueurs, militant·es et opposant·es. Il ne prévoit ni critères clairs de responsabilité numérique, ni mécanismes d’expertise contradictoire. Il inverse la charge de la preuve, criminalise l’opinion et permet au pouvoir de choisir ses cibles.

Dans le cas de Mohamed Boughaleb, ce décret est utilisé pour maintenir la pression, prolonger l’insécurité juridique et dissuader toute tentative de critique publique. La menace d’une peine allant jusqu’à 10 ans de prison pour un contenu non authentifié publié sur un compte dont il nie la possession, illustre le degré d’arbitraire atteint.

Une justice instrumentalisée et une procédure viciée

L’instruction du dossier de Boughaleb révèle un usage politique de la justice. Le juge d’instruction qui a refusé toute expertise technique a été promu, sans concours ni transparence, au poste de procureur de la République à Zaghouan par simple note de service dans le contexte du gel illégal du Conseil supérieur de la magistrature.

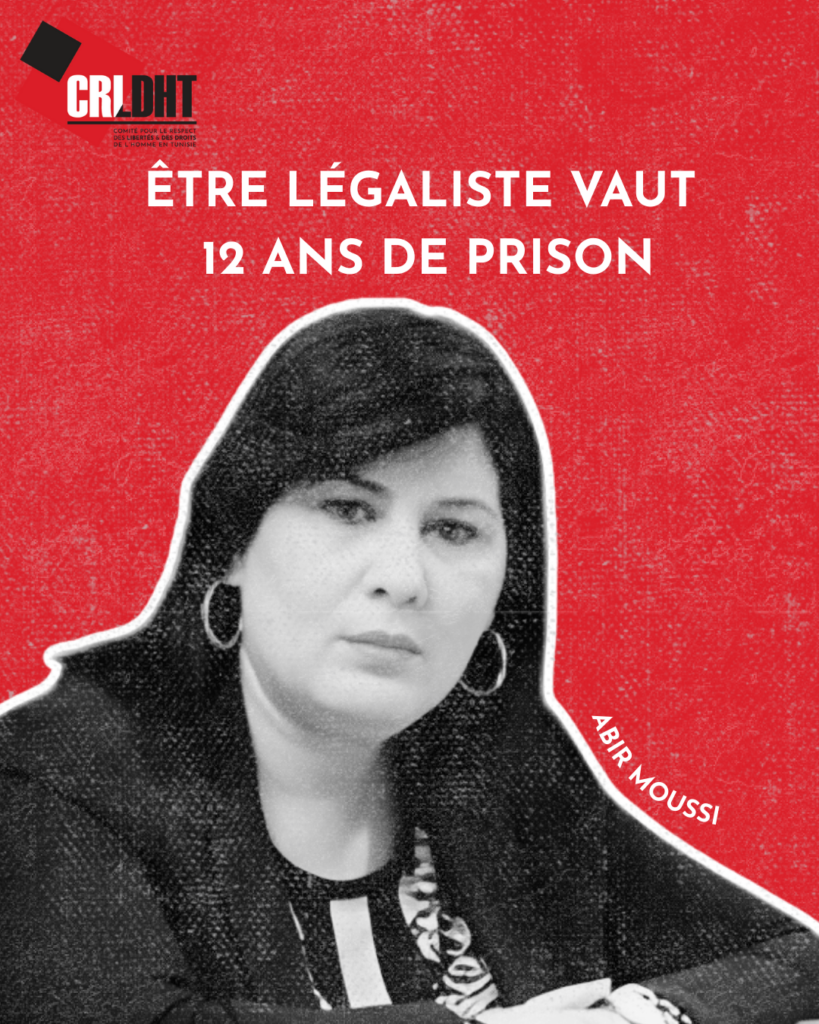

La chambre criminelle chargée du dossier, présidée par Salah Fatnassi, est connue pour traiter d’autres dossiers politiquement sensibles — notamment ceux de l’opposante Abir Moussi — et pour exécuter mécaniquement les instructions du pouvoir. Lors de l’audience du 18 avril 2025, le tribunal n’a pas semblé s’émouvoir de l’absence d’éléments sérieux ni des violations manifestes des droits de la défense. L’affaire a été reportée à mai pour audition de la plaignante.

La procédure elle-même devient un outil de punitio, où le procès n’est plus le lieu du droit mais l’instrument d’une stratégie d’épuisement.

Le CRLDHT exige des autorités tunisiennes de

- Mettre un terme immédiat à la procédure judiciaire en cours contre Mohamed Boughaleb, viciée dès l’origine, fondée sur des éléments non authentifiés et entachée de graves violations des garanties procédurales les plus fondamentales.

- Réhabiliter publiquement Mohamed Boughaleb et garantir sans restriction sa liberté d’exercer en tant que journaliste, sans craintes de représailles.

- Abroger le décret-loi n°2022-54, ou à défaut en suspendre l’application dans toutes les affaires liées à l’expression d’opinion, dans l’attente d’une réforme alignée sur les standards internationaux en matière de droits humains.

- Rétablir un Conseil supérieur de la magistrature indépendant, pluraliste et élu, seul habilité à nommer, muter ou sanctionner les magistrats, conformément aux principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la justice.

Le CRLDHT appelle la société civile, les syndicats de journalisâtes et les organisations professionnelles à

- Renforcer les actions de solidarité avec Mohamed Boughaleb à travers des tribunes publiques, campagnes de mobilisation, observatoires citoyens des procès et actions symboliques visibles dans l’espace public.

- Former un front commun contre l’instrumentalisation du décret-loi 54 en constituant une coalition unifiée pour son abrogation.

- Inviter les organisations professionnelles (barreaux, syndicats, associations de magistrats et journalistes) à refuser de cautionner des procédures judiciaires politisées qui violent ouvertement le droit à un procès équitable.

Le CRLDHT appelle les partenaires internationaux, les missions diplomatiques et les mécanismes onusiens et africains à

- Inclure la situation de Mohamed Boughaleb dans toutes les communications bilatérales et multilatérales avec les autorités tunisiennes, y compris au sein de l’Union européenne, de l’ONU et de l’Union africaine.

- Conditionner toute coopération institutionnelle ou sectorielle avec la Tunisie au respect effectif des engagements internationaux, notamment en matière de liberté d’expression et d’indépendance de la justice.

- Mobiliser les mécanismes internationaux de protection, notamment par des interventions urgentes des rapporteurs spéciaux, le dépôt de plaintes collectives devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, ou l’inscription du cas dans les procédures de l’Examen périodique universel (UPR).