Il est indubitablement évident qu’en Tunisie, les autorités en place mènent une politique planifiée et préméditée visant à museler toute voix objective — et pas seulement les voix dissidentes. Il devient ainsi presque “normal”, dans la logique du régime, que l’appareil en place s’en prenne aux journalistes libres et neutres, voire à l’ensemble de la profession, afin de mettre ses membres au pas et contrôler, voire dompter, le front de la communication dans l’espace médiatique. Désormais, seule l’allégeance au projet énigmatique de Kaïs Saïed, à sa personne, ainsi que la propagande et l’encensement mensonger de ses réalisations fictives, semblent constituer le véritable sésame permettant d’exercer le métier de journaliste.

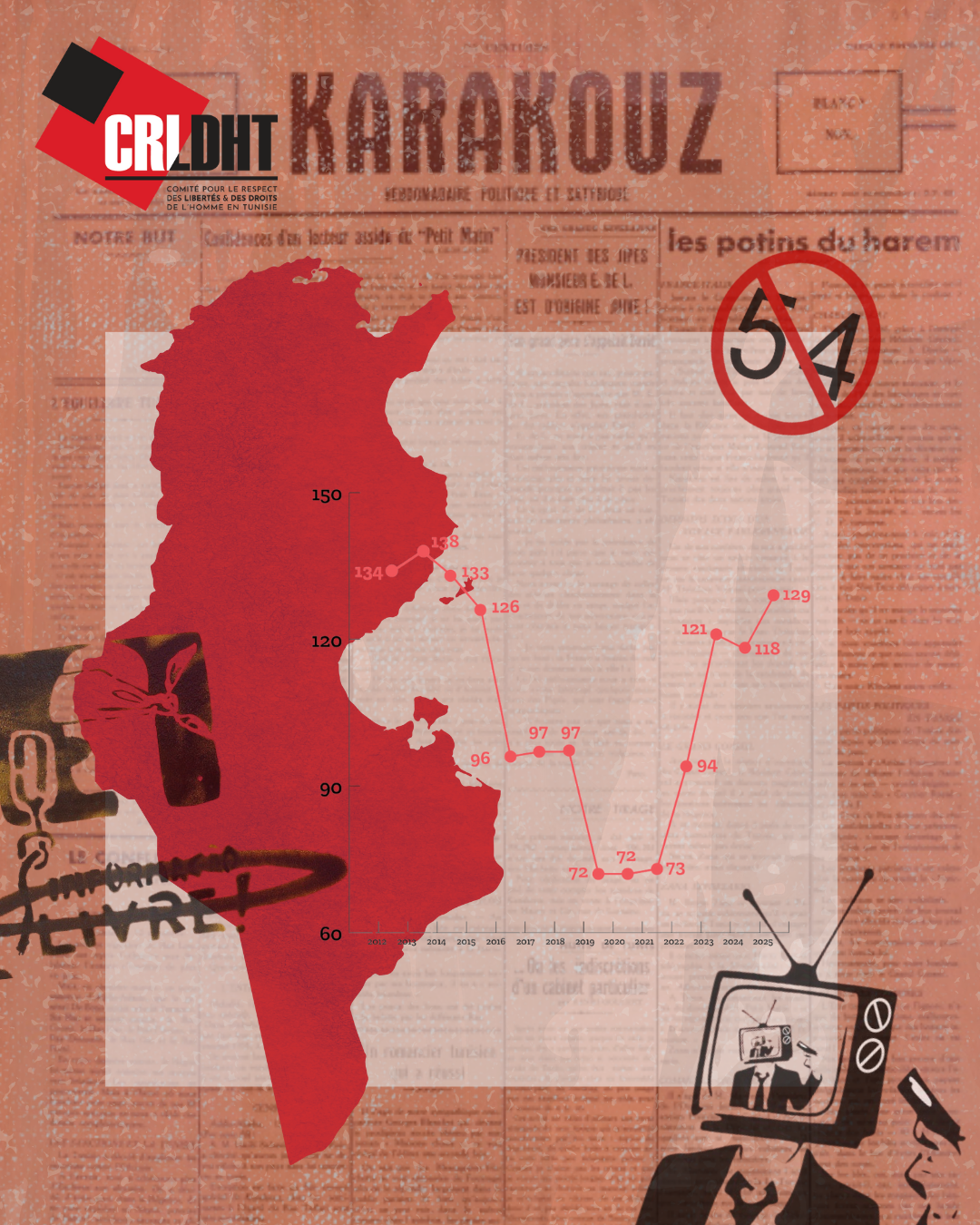

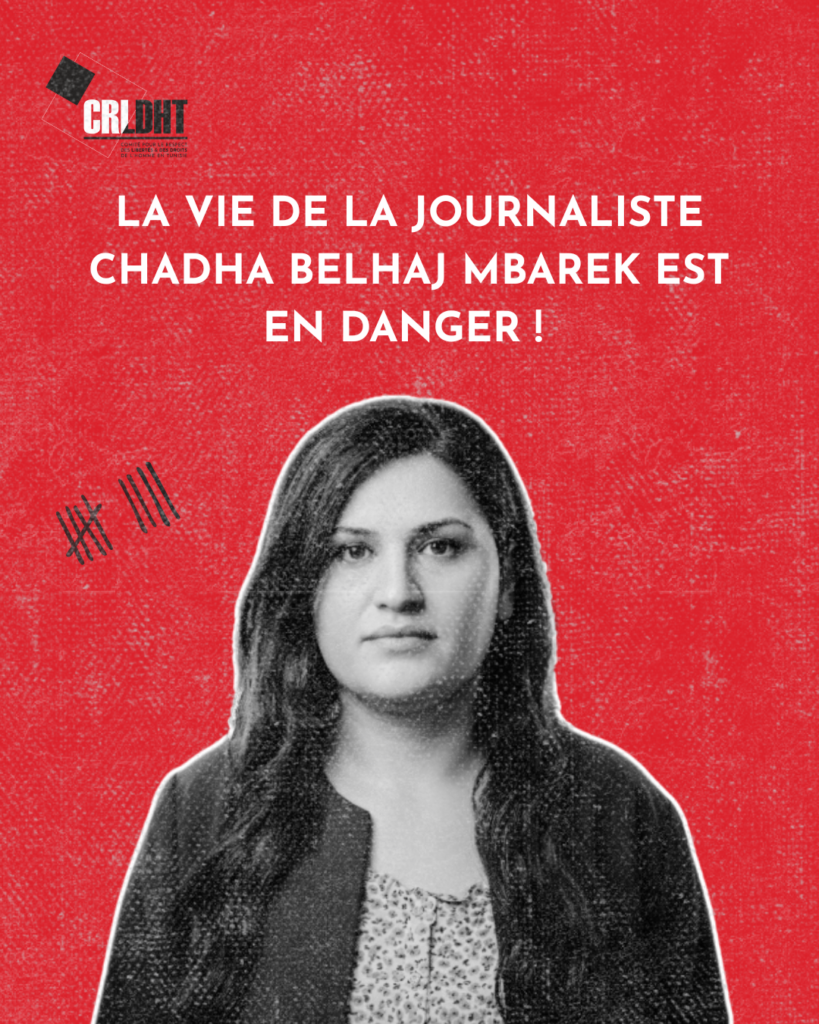

Progressivement, depuis le 25 juillet 2021, les journalistes indépendants sont dans le collimateur d’un régime de plus en plus liberticide. Cela a commencé avec Amer Ayed, puis Khlifa Kassemi, Chadha Ben hadj mbarek, Mohamed Boughaleb, Sonia Dahmani, Morad Zghidi, Borhen Bessaies, pour ne citer que les cas les plus médiatisés. Ils seraient des dizaines à être poursuivis pour l’exercice de leur profession. Les bases légales invoquées varient : des crimes terroristes jusqu’au funeste article 24 du décret-loi 54/2022, en passant par des incriminations du code pénal telles que l’outrage au président de la République. Mais le décret-loi 54 reste l’outil de répression le plus utilisé — alors même qu’il n’est pas applicable aux journalistes, qui sont pénalement régis par le décret-loi 115/2011, un texte plus spécifique mais totalement ignoré par le ministère public et, plus grave encore, par les tribunaux.

À cette répression pénale, qui nie tous les droits du procès équitable, s’ajoutent des restrictions administratives, telles que l’abstention de délivrer la carte professionnelle de 2025 à plus de 2 000 journalistes, sous prétexte d’un défaut de quorum de la commission chargée de les attribuer, sans pour autant proroger la validité des cartes 2024.

Les journalistes étrangers peinent eux aussi à renouveler ou obtenir leur accréditation depuis septembre 2025, et le travail de centaines d’entre eux demeure vulnérable, malgré quelques mesures annoncées mais non réalisées sur les plans social et fiscal.

La censure s’exprime également à travers la suspension d’activité visant des journalistes opérant dans le cadre associatif, tels que ceux de Nawaat et Inkyfada, deux structures ayant particulièrement brillé dans la presse d’investigation.

Parmi les symboles les plus criants de cette dérive figure l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, détenue depuis mai 2024 pour avoir exercé son droit à l’expression. Elle a été arrêtée après une descente spectaculaire et violente au siège de l’Ordre des avocats. Depuis, elle a subi des procès expéditifs fondés sur le décret-loi 54, des humiliations, des restrictions de visites, un refus délibéré de soins médicaux, ainsi que la persécution de sa sœur Ramla, condamnée par contumace à deux ans de prison pour avoir simplement dénoncé ces traitements.

Ironie tragique, alors qu’elle croupit dans une cellule tunisienne, Sonia Dahmani vient d’être honorée à New York par une prestigieuse distinction internationale, une reconnaissance de son courage et de son engagement en faveur de la liberté d’expression.

Ce contraste a provoqué une vague d’indignation internationale. Plusieurs membres influents du Congrès américain — Richard Durbin, Bill Cassidy, Adam Schiff et James McGovern — ont adressé une lettre officielle au président Kaïs Saïed, exigeant la libération immédiate de Sonia Dahmani et dénonçant la gravité des violations dont elle est victime. Ils rappellent que la Tunisie, berceau du Printemps arabe, a aujourd’hui l’obligation morale et juridique de respecter ses engagements internationaux en matière de droits humains.

Face à l’intensification des atteintes à la liberté de la presse, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a lancé, le 20 novembre 2025, un mouvement national de protestation sur l’esplanade gouvernementale de la Kasbah.

Les journalistes, venus en nombre malgré les pressions, ont brandi la carte professionnelle 2024, devenue symbole de leur exclusion administrative, et ont levé le bandeau rouge, signe de résistance collective.

Les slogans scandés étaient explicites :

« Liberté pour la presse tunisienne »,

« Non au décret 54 »,

« Le journalisme n’est pas un crime ».

Le secrétaire général du SNJT, Zied Dabbar, a déclaré :

« Malgré les restrictions, les journalistes ont répondu présents en nombre. Ce n’est que la première étape d’un mouvement qui se poursuivra pour défendre notre existence et la liberté de la presse. »

Des actions relais ont été organisées dans plusieurs médias, dont la radio Ulysse FM, où journalistes et techniciens ont porté le bandeau rouge pour afficher leur solidarité.

Le CRLDHT

- Condamne fermement les restrictions et les atteintes systématiques à la liberté de la presse perpétrées par le régime autoritaire de Kaïs Saïed, ainsi que les poursuites judiciaires illégitimes et illégales engagées contre les journalistes.

- Exprime sa pleine solidarité avec les journalistes tunisiens et leur syndicat, et appelle à la libération immédiate de tous les journalistes emprisonnés pour l’exercice de leur profession — à commencer par Sonia Dahmani, symbole national et international de résistance — ainsi qu’à la levée de toutes les restrictions administratives.

- Exhorte les citoyennes et citoyens, ainsi que la société civile nationale et internationale, à défendre la liberté de la presse et le droit à l’expression, afin de sauver l’État tunisien d’une dérive dictatoriale profonde, et à refuser l’autocensure, la peur et la résignation face à une contre-révolution qui s’enracine.